お三味線の調弦(お調子合わせ)は難しいものとお感じになっていらっしゃいませんか?耳で音の高さを正確に聴き分けて美しく響くお調子を合わせるには、確かにある程度の熟練(と少しだけ才能も・・・)が必要ですが、少なくともチューナーを使ってできる範囲でしたら、しくみをご理解いただければすぐさま習得できる容易なものです。

そこでご一緒にお三味線のお調子合わせの整理整頓をしてみたいと思います。

お調子合わせに自信が持てると、お稽古がもっと楽しくなりますよ。

これで基本的なお話は終わりなのですが、

もう少しお付き合いくださる方にはふたつめのカテゴリを補足するものとして、大勢の皆様でお合奏をする場合に識っておくと大変便利なピッチのおはなしをさせて下さい。

昔、音楽はひたすら感覚的な世界であったはずですが、現代では科学の力で音の世界もいろいろと解明されています。

そのひとつに周波数がございます。

音の高さの周波数を測り、それを数値で表現することが可能になりました。

周波数とは、1秒間に空気を振動させる音波の数といった感じで、

空気がゆるやかに振動して、音波の回数が少ないほど 低い音になります。

上の表にある「黄鐘」またはラの音の周波数は、だいたい440 ヘルツ(Hz)くらいです。

周波数が 増えると音は高くなります。

440Hz と880Hz のように1:2 で1 オクターブの違いとか申しますが、

こんなことはどうぞご放念ください。

気持ちのよい音のピッチは、楽器や演奏者や気候などによって変化します。

演奏なさるのがおひとりなら問題はないのですが、大勢いらっしゃる場合などには困ってしまいます。

そこで、

「今日は442Hz で調弦しましょう。」というお話が出てくることになるのです。

それはもう少し正確な言い方をすれば、

「今日は、ラの音を出すと毎秒442 回音波が繰り返されるピッチに合わせて調弦しましょう。」ということになりますね。

この『ラ』の音ですけれども、日本では1948 年にA(ラ)を440Hzとする国際標準ピッチを取り入れましたので、それ以来、放送などの音は440Hz を基準とされているはずと思います。

私の子供時代のお箏は今よりもう少し低く穏やかな響きが一般的だったのですが、ピッチが少し上がると音がより際立って聴こえるせいか、時代のお好みのせいか、標準的なピッチは時間とともに少しずつ上がってきているようです。私共のウェブ内の調弦も、最近の傾向に従って442Hzで行っております。

KORG チューナー

「調べ」 箏用 WT-30K

KORG チューナー専用マイク

CM-300-WHBK

ピエゾクリップタイプ

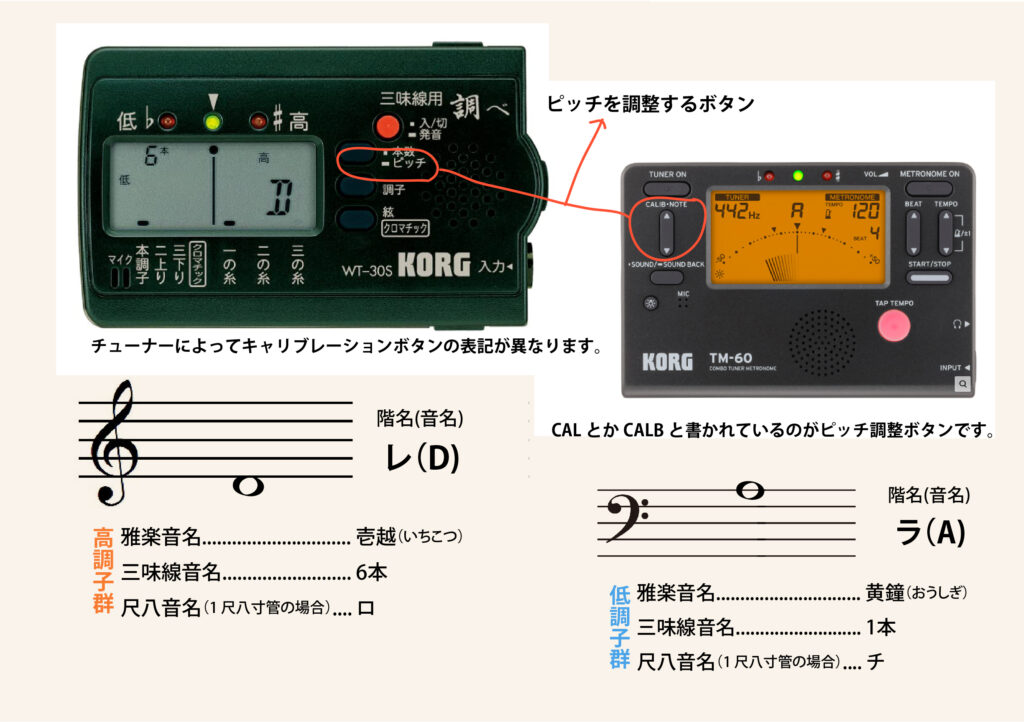

一般的なチューナーでは、キャリブレーションというボタンで調節ができるようになっています。

CALとかCALIB と書かれているのがそうです。