これからお三味線のお稽古を始められる方、すでにお稽古をなさっている方の参考となるよう、弾く時の姿勢や弾き方、糸の掛け方や、お三味線の持ち運びの際に便利な棹の外し方繋げ方をまとめてみました。

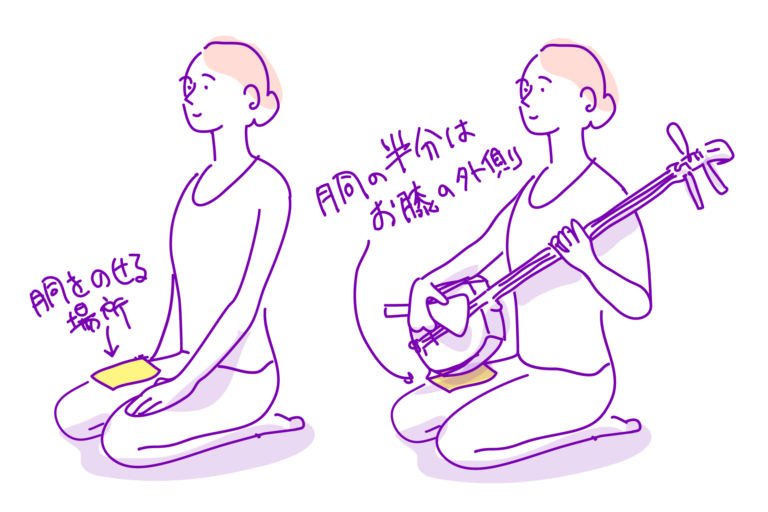

ひざゴムを右側のお膝のちょうど真中あたりに置きます。

ここがお三味線の胴をのせる場所です。

身体の近くに、抱え込んでしまわないように気をつけて下さい。

そして、胴をご自分の方へグイっと倒します。

胴をお膝の上にのせるというイメージをお持ちになりますと、胴の位置が高くなり過ぎて三絃の位置が定まりません。

胴 の半分は、お膝の外側にと思って下さい。

さあ、こちらのお写真のような

お三味線の構えになりましたでしょうか?

五本のお指を、ちょうど卵を握っているように柔らかくまあるく曲げ、親指と小指は撥じりのこちら側。人指ゆび、中指、薬指の三本が並んでいる上にそおっと撥を載せてあげましょう。曲げたお指をちょっとでも伸ばせば撥が転がって落としてしまいそうなくらいのやわらかい握りようが、コツでございます。

そんな優しい形のまま、親指を何となく伸ばしてみてください。

親指の指先が撥のお山にちょうど触れるところ・・・

握って加減がよろしいのは、その一箇所だけでございます。

撥をふんわりと握ったまま、胴かけの上に右腕の重さをすっかり預けてのせます。のせる具合は、例えばアームレストにゆったりと腕を置く感じ・・・。

両肩から力が抜けていることをご確認ください。

力が抜けると、手首がだらりと下がりますでしょう。

だらりと下がった掌に、ふんわりとやさしく握った撥先が胴のはじっこ&三の糸の真上にとまっているようでしたら大成功!!!

お三味線のフォームの出来上がりです。

柔らかく曲げたお指の中にやんわりのせてある貴方の撥は、お三味線の棹に対して無理なくちょうど平行になるようなバランスを保っているはずです。

万一、棹にきっかり平行になるようなバランスを保っていないようでしたら、それは貴方の持ち方のせいではなく、もしかすると撥のつくりの方に問題があるとお考えになったほうがよろしいかもしれません。

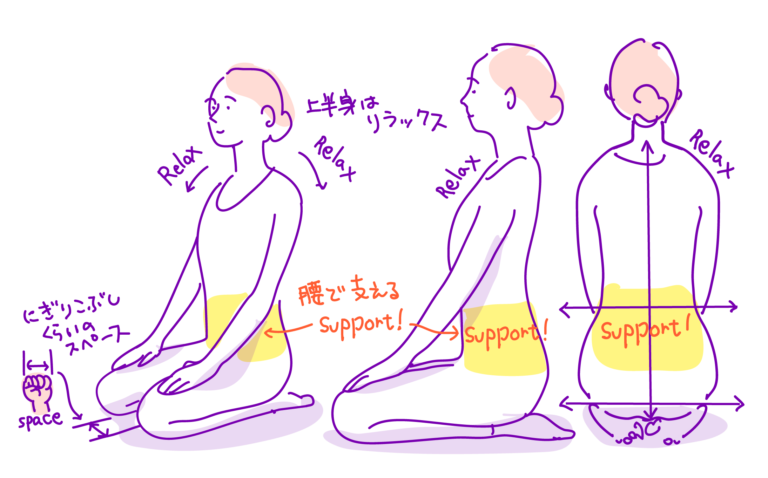

check1:上体はまっすぐに…

お鼻→顎→おへそ→お膝の真ん中

check2:両肩を水平に

check3:棹の角度は45 度

check4:撥の中心線は棹に平行

check5:撥先は胴の端&三の糸の上

地歌三絃は音色の繊細さを大切にしていますので、うんと端の方を弾きます。一の糸でしたら、何なら胴から外れていても構わないくらいかもしれません。

撥の重さに逆らわずストンとまっすぐにうちおろします。

撥先が、革(胴)に対していつも垂直に動くようにいたしましょう。

大きく振り上げたり、くるりと回したりするような撥さばきはお品のないもの、地歌にはどうやら似つかわしくないようです。

通常、左手のひとさし指・中指・くすり指の三本で棹の勘所を押さえます。

一番細い三の糸は、爪を立ててきりっと押さえましょう。

一の糸と二の糸を弾くときには、糸に爪があたらないようにお指の先で押さえます。爪が絃に触りますと、ザリっと嫌な音がしてしまいますので。

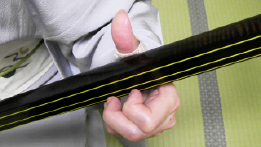

写真をご覧いただくとわかるように、棹を握っております時、棹の面に対して、棹の間裏の一番ふくらんでいるところに、親指の付け根の関節があたっています。

若い頃は、左手の爪はなるべく湿らせないように、などと気を使っていたりしたものでございますが、昨今は指先が具合よく硬くなって特に気をつけていなくても平気になりました。

但し、たくさんお練習をする時にはお爪を減らしてしまわないよう、繭を切ったものをセロテープで指先に貼ってお稽古を致します。

絃を押さえる場所を糸道(いとみち)と申しますが、基本的には、どの指もお爪の真中で押さえます。ひとさし指だけは、いくらか親指よりかもしれません。

素晴らしいハジキの音の為に、もう少し親指側に「ここは!」という時にだけにしか使わないとっておきの糸道を用意しておかれれば、さらに申し分ないといえるでしょう。

せっかくでしたら、平素からのお爪のお手入れも大切ですね。

お爪は三本とも、なるべく真っ直ぐ一直線になるよう短く切り揃えておくように心がけましょう。

糸巻きに通したあと、私は、師匠にならって糸を真結びに結んでおりますが、もう一度同じ糸穴に入れて留める方や、糸巻きに挟み込む方もいらっしゃいます。糸を真結びに結んでおきますと、万が一、おネジが落ちて外れても「糸巻きがころがっていかないので安全ですから」と私はお習いいたしました。

お流儀はいろいろございますが、要するに糸がはずれずに止まっていればよろしいワケです。

さて、では、どのくらいが程良い伸ばし加減かと申しますと、

これが難しいところでございますが、とっておきの確かめ方を申し上げましょう。

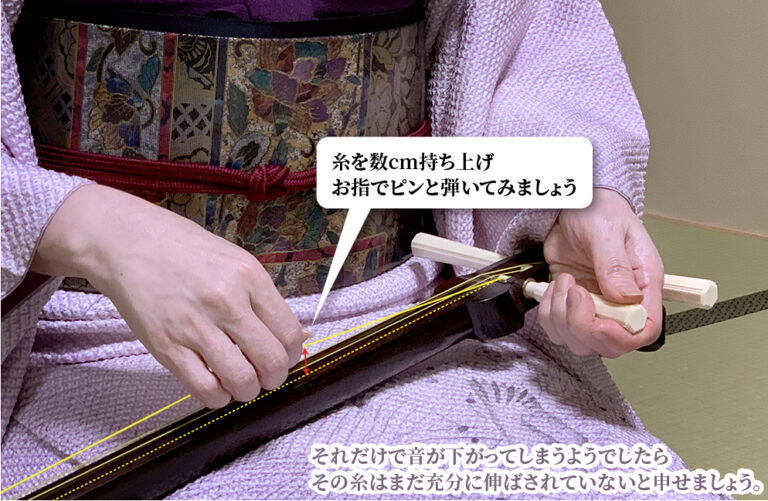

糸を棹から数cm持ち上げ、そのままお指でピンとはじいてみます。

それだけで音が下がってしまうようでしたら、その糸はまだ充分に伸ばされていないと申せましょう。

年季が入ってまいりますと、不思議なもので、糸を伸ばすお指の手触りでほど良い加減がピタリとわかるようになります。

皆様どうぞお楽しみに・・・♪

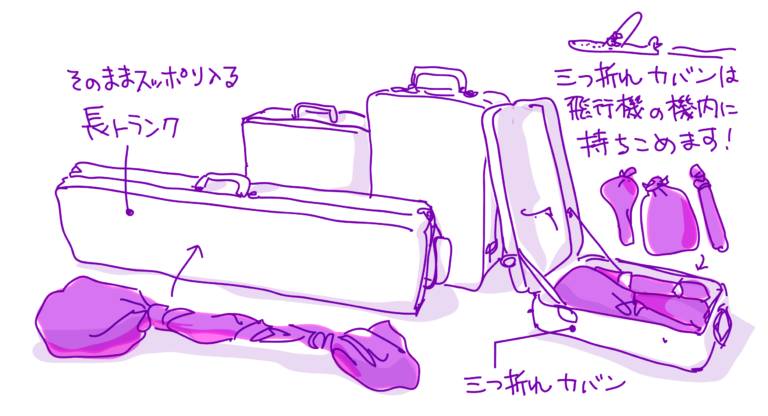

お三味線を持ち歩かれるとき『長トランク』と呼ばれるケースにそのままスッポリと入れて運ぶのが一番簡単でしょうけれども、ここでは、『三つ折れカバン』と呼ばれるケースで持ち運ぶ場合の方法をご説明いたします。

『三つ折れカバン』をご利用なさるには、お三味線の棹を三つに分解できなくてはなりません。

ではご一緒に、お三味線を三つに分解してみましょう。

4、お三味線をお膝の上に立て中棹をしっかりと持ち、まず下棹をトンと外します。

※必ずお膝の上ではずしましょう。

※畳や床の上ですと落ちたときに危険です。

5、最後に中棹をはずすと出来上がりです。

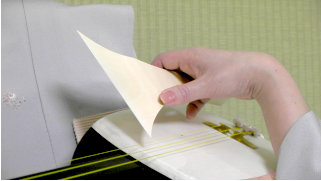

6、棹を外しましたら、最後に仮継ぎを取りつけます。

山の部分と谷を部分を良く見て間違えないように取り付けて下さい。

7、上棹に一つ、中棹にはふたつ、下棹にはひとつ、仮継ぎを取りつけます。

<すんなり仮継ぎが入らないとき>

取り付ける場所を間違えていらっしゃるかと存じます。

無理やりに押し込まないでください。

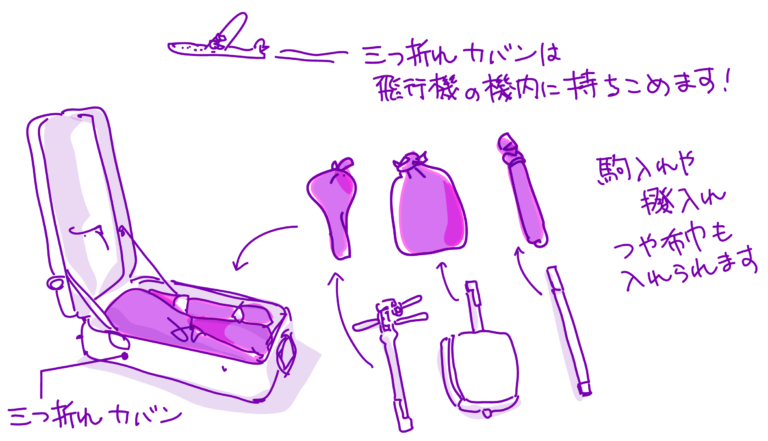

出来上がったら三つ折れ用の布袋に包んでケースに入れます。

『三つ折れカバン』でしたら、飛行機の機内へお手荷物としてそのまま持って入れます。

国際線のみならず最近は国内線も規則が厳しくなりましたので、『三つ折れカバン』に入れてお持ちになると安心ですね。

飛行機での演奏旅行のときなどに皆様どうぞご利用下さいませ。

1、継ぎ目に添って、棹を軽くはめ込みます。

2、棹をまっすぐに床に立てて体重をかけてぐっと押しこみます。

3、糸が途中で折れないよう丁寧に伸ばして音緒を掛けて、駒を付ければ出来上がりです。

姿勢や撥の当て方、糸の掛け方、棹のはずし方やつなぎ方、ひととおりご理解いただけましたでしょうか。

次の「お三味線の調弦基礎知識」では

お調弦(お調子合わせ)やピッチについてご紹介しております。

お調弦は難しいものとお感じになっておられる皆さん、ぜひご一緒に知識の整理整頓をしてみましょう。